Quelle surprise et quel plaisir de découvrir au sein de l’exposition « Lieux sacrés – Bâtir, Célébrer, Coexister, sous le parvis de la Cathédrale Notre-Dame de Paris présenté par le Pavillon de l’Arsenal » la mise en lumière de notre esplanade et de notre ville.

Après l’incendie du 15 avril 2019, la restauration de Notre-Dame a rappelé la centralité du sacré dans la capitale. Le chantier scruté par les yeux du monde entier a montré que cette sacralité est bien vivante, qu’elle dépasse le champ du religieux sans jamais l’exclure, et qu’elle dit quelque chose de ce qu’est la ville.

L’exposition Lieux sacrés invite à découvrir comment s’incarne aujourd’hui le sacré dans le Grand Paris et dans toute sa diversité à travers des regards pluriels, entre histoire, géographie et sociologie. Lieux religieux et non religieux, lieux de mémoire, sacré dans la nature : l’exposition explore les formes multiples que revêt aujourd’hui le sacré.

L’exposition se déroule autour de 9 thématiques dont voici un résumé

Résumé de la visite

Une géographie sacré

Paris naît de la rencontre d’un fleuve, de la croisée de deux grands axes de passage nord-sud et est-ouest et d’une couronne de collines. Cette géographie, intimement liée à la croissance de la ville, fait l’objet d’une sacralisation dès l’époque gallo-romaine. Le pilier des Nautes, érigé au 1er siècle sur le port de Lutèce, rend hommage à l’empereur romain Tibère et à Jupiter. Les cultes aux dieux de la cité ont lieu sur le forum de la montagne Sainte-Geneviève et deux temples romains – l’un consacré à Mercure, l’autre, à Mars – sont édifiés sur la colline de Montmartre. Du nord au sud, ces lieux sacrés sont évoqués dans le récit de la vie de saint Denis, premier évêque de Paris, qui les sacralise successivement au début de l’ère chrétienne, forgeant l’itinéraire du pèlerinage qui subsistera jusqu’à la Révolution. Les rois en font l’axe symbole de leur pouvoir, le parcours de leurs retours de sacre et de leurs cortèges funèbres. D’est en ouest, la colline de Montmartre – avec son abbaye – et le mont Valérien – consacré dans l’Antiquité à la divinité Surisna – dessinent un autre axe qui deviendra, à partir de l’époque moderne, un symbole politique. La croisée formée par ces deux axes majeurs, dont les noms de rues se réfèrent encore aux grands saints, constitue autant de viae sacrae (voies sacrées) dans la ville médiévale. Quant au fleuve, églises et couvents fleurissent et parsèment ses rives du Moyen Age jusqu’à nos jours, avec pour point focal la cathédrale Notre-Dame « posée sur la poupe » de l’île de la Cité. Cette géographie du sacré irrigue Paris.

Le temps du sacré

Les églises, mosquées, synagogues et autres édifices Sv • religieux s’inscrivent dans une continuité historique, reflétant la richesse patrimoniale de la métropole parisienne. Alors que le coeur de la ville abrite de grands monuments médiévaux et des constructions classiques des anciens faubourgs, les arrondissements périphériques accueillent des édifices des XIXe, XXe et XXIe siècles. A mesure que l’on s’éloigne du centre de la ville, cette trame devient plus complexe, intégrant les lieux de culte d’anciens villages, puis, sans transition, ceux des XXe et XXIe siècles, tant dans les secteurs d’habitat individuel que collectif. Les équipements cultuels accompagnent ainsi l’expansion de la métropole. Dès le XIXe siècle, celle-ci gagne en diversité religieuse grâce à la reconnaissance des cultes juif et protestant, suivie par l’arrivée de communautés chrétiennes orthodoxes et orientales, de croyants de l’islam ainsi que des religions bouddhiste et hindouiste. Aujourd’hui, malgré une sécularisation de la société et une diminution de la pratique religieuse, ce foisonnement d’édifices du sacré engendre un véritable dynamisme architectural. La densité de la population et les nombreuses communautés — gardant des liens forts avec leur pays d’origine — amplifient ce phénomène au sein de la métropole. Des mosquées et des temples évangéliques émergent, se mêlant au corpus significatif de projets catholiques érigés au cours des trente dernières années. La diversité des cultes et leurs styles architecturaux propres contribuent ainsi à forger l’identité monumentale de la métropole parisienne, tant dans ses zones centrales que périphériques

Célébrer

Les rites qui se déploient dans l’espace urbain ou dans les édifices qui s’y trouvent font battre le cœur de la cité au rythme des fêtes, des moments de joie ou de recueillement. Les lieux sacrés abritent à la fois méditation individuelle et célébrations collectives. Ils ne peuvent être pensés sans que l’on porte un regard sur la vie qu’ils font naître. Le reportage inédit du photographe Ferrante Ferranti donne chair à ces rites individuels at collectifs, et en révèle la beauté. Autour des sanctuaires assaillis par la foule, lors des grands rassemblements que reçoivent les lieux de culte, au sein d’édifices visibles ou cachés, le sacré foisonne dans la cité. Le photographe saisit ces instants qui participent au dynamisme de Paris

et ses alentours. Cette beauté exprime la relation de la métropole avec le monde grâce à la capacité de ce territoire à accueillir des communautés venues de tous horizons, et qui inscrivent la ville dans l’universel. Ce reportage permet d’appréhender, de comprendre, de contempler cette rencontre entre la cité des hommes et la cité de Dieu, dans toute sa variété. Des mosquées en passant par les synagogues, les églises coptes et arméniennes, des temples bouddhistes à ceux des hindous, ce sont autant de déclinaisons des sacralités vécues que le photographe capture, révélant les lieux qu’elles habitent et ceux qui les animent.

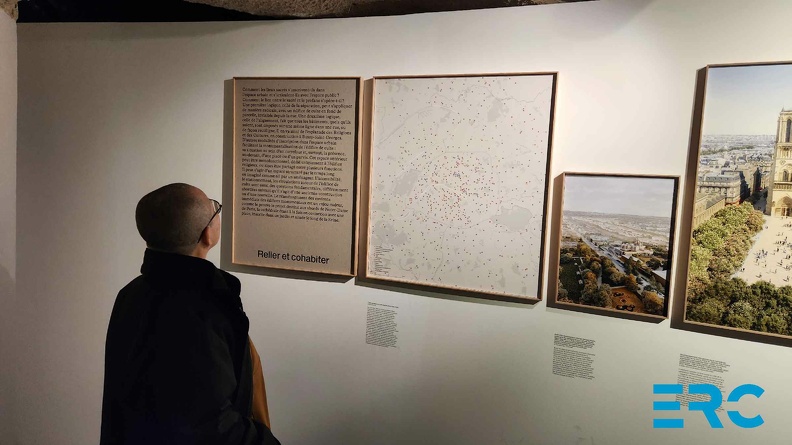

Relier et cohabiter

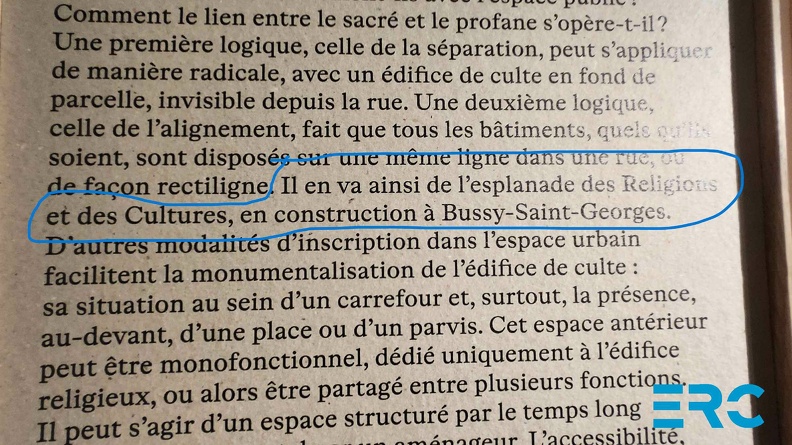

Comment les lieux sacrés s’inscrivent-ils dans l’espace urbain et s’articulent-ils avec l’espace public ? Comment le lien entre le sacré et le profane s’opère-t-il ? Une première logique, celle de la séparation, peut s’appliquer de manière radicale, avec un édifice de culte en fond de parcelle, invisible depuis la rue. Une deuxième logique, celle de l’alignement, fait que tous les bâtiments, quels qu’ils soient, sont disposés sur une même ligne dans une rue, ou de façon rectiligne. Il en va ainsi de l’Esplanade des Religions et des Cultures, en construction à Bussy-Saint-Georges. D’autres modalités d’inscription dans l’espace urbain facilitent la monumentalisation de l’édifice de culte : sa situation au sein d’un carrefour et, surtout, la présence, au-devant, d’une place ou d’un parvis. Cet espace antérieur peut être monofonctionnel, dédié uniquement à l’édifice religieux, ou alors être partagé entre plusieurs fonctions. Il peut s’agir d’un espace structuré par le temps long ou imaginé comme tel par un aménageur. L’accessibilité, le stationnement, les circulations autour de l’édifice de culte sont aussi des questions fondamentales, différemment abordées suivant qu’il s’agit d’une ancienne construction ou d’une nouvelle. Le réaménagement des environs immédiats des édifices monumentaux est un enjeu majeur, comme le prouve le projet destiné aux abords de Notre-Dame de Paris, la cathédrale étant à la fois en connexion avec une place, inscrite dans un jardin et située le long de la Seine.

Protéger et restaurer

Les architectures sacrées s’inscrivent dans un certain paradoxe temporel. Vouées à «<vivre » dans le présent, elles sont des héritages du passé à transmettre aux générations futures. Afin de garantir leur dimension patrimoniale et leur continuité fonctionnelle, il convient de les restaurer, de les entretenir et de les valoriser. Les édifices sacrés représentent un véritable défi pour leurs propriétaires : qu’il s’agisse de l’État – pour les églises qui étaient cathédrales lors de la loi de séparation des Églises et de l’État de décembre 1905 -, des municipalités – pour les églises paroissiales et certains temples protestants et synagogues antérieurs à 1905 -, ou encore d’associations cultuelles – pour les édifices postérieurs à 1905.

Ces chantiers de rénovation, mobilisant d’innombrables corps de métier (architectes, archéologues, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers, couvreurs, verriers, facteurs d’orgues, artisans d’art, sculpteurs, restaurateurs, etc.), ponctuent la cité. Parmi les chantiers récents menés par la Ville de Paris, on peut mentionner la restauration en cuivre de la couverture des coupoles de l’église du Saint-Esprit, livrée en 2022. Aujourd’hui, deux programmes de reconstruction emblématiques montrent la capacité de l’architecture sacrée à retenir l’attention du grand public: la flèche en bois de la cathédrale Notre-Dame de Paris, réinstallée en décembre 2023, et la flèche en pierre de la basilique de Saint-Denis, dont le chantier a été lancé en début d’année 2025.

Réinvestir

Certaines architectures bâties pour le religieux sont aujourd’hui entrées dans le domaine du profane. On observe qu’un édifice de culte affecté à d’autres usages reste souvent identifié comme sacré, s’avérant capable de conférer une aura de sacralité aux nouvelles fonctions qu’il abrite. Au sein de la métropole, et par vagues successives, maintes constructions ont connu ce sort. Soulignons ici un paradoxe propre à l’agglomération parisienne : il s’agit en France d’un des territoires où les édifices cultuels sont assez peu nombreux à être inutilisés. Les réaffectations cultuelles y sont également plus fréquentes. En effet, depuis les années 1980, on tend à attribuer aux architectures sacrées des fonctions nobles et sacralisatrices, en particulier ceux qui entretiennent un lien avec les arts et la culture. À Paris, on peut mentionner l’exemple de l’église Saint-Eustache, laquelle accueille des œuvres d’artistes contemporains, comme, en 1994, La Semaine sainte, une installation de Christian Boltanski constituée de vêtements entassés sur le sol, ou encore l’ancienne église du prieuré de Saint- Martin-des-Champs, affectée au musée du Conservatoire national des arts et métiers, dont la nef a été reconvertie en spectaculaire « salle des machines ». Cette logique s’accompagne d’une réflexion sur les usages culturels des lieux de culte, à condition qu’ils soient compatibles avec la fonction religieuse. Concerts, expositions, conférences peuvent être donnés dans les édifices et bénéficier de leur architecture sacralisée pour renforcer le pouvoir expressif de ces événements.

Commémorer

La ville médiévale et moderne sacralise Dieu et le roi, tandis que celle du XIXe siècle glorifie la nation et l’histoire à travers la dimension monumentale de ses architectures. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, la ville est devenue un espace mémoriel. Les drames et les héroïsmes de ce siècle ont conduit à donner un caractère sacré aux mémoires, et non plus seulement à l’histoire. Comment les architectes inscrivent-ils cette fonction dans la cité ? En sacralisant et en rendant intouchable l’espace lié aux événements vécus. Le site revêt ici la plus haute importance, ainsi la colline sacrée du Mont-Valérien abrite depuis 1960 le Mémorial de la France combattante. A Paris, sur la pointe orientale de l’île de la Cité, le Mémorial des martyrs de la Déportation inauguré en 1962 s’ouvre sur la Seine, à proximité de laquelle il a été établi. Ces monuments s’inscrivent parfois sur les lieux mêmes des drames, comme à Drancy ou à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, centres névralgiques de déportation vers les camps d’extermination nazis, dotés respectivement d’un Mémorial de la Shoah et du Mémorial de l’ancienne gare de déportation. Au siège de l’Unesco, à Paris, dans un espace de méditation interreligieux sont rappelées les atteintes à l’humanité constituées par les bombardements atomiques de 1945. Sur la place Saint-Gervais, le jardin du Souvenir commémore les attentats du 13 novembre 2015 en rendant hommage aux victimes. La ville devient ainsi un lieu ponctué de respirations mémorielles.

Honorer les morts

La place des morts dans la cité interroge la relation au sacré. Le cimetière constitue un espace intouchable au sein de l’agglomération. Dans la cité antique, les nécropoles sont en dehors de la ville ; au Moyen Âge, pour reposer près des saints et de leurs reliques, clercs et fidèles se font enterrer dans ou à proximité des églises. Au XIXe siècle, les cimetières sont à nouveau bâtis aux marges de la ville puis dans les communes voisines, à l’instar des cimetières parisiens extra-muros du Père-Lachaise ou encore du Montparnasse. En raison de la croissance urbaine, ils sont rapidement cernés par la ville et offrent, dès lors, de vastes respirations vertes et silencieuses, constituant des lieux de projection du rapport romantique à la mort au travers d’architectures funéraires, religieuses et mémorielles. À partir du XXe siècle, les cimetières sont marqués par l’identité religieuse de communautés issues de l’immigration, comme à Thiais ou à Bobigny. Aujourd’hui, le développement du rite de la crémation conduit à imaginer de nouvelles architectures : crématorium, columbarium ou encore « jardin du souvenir », où sont versées les cendres après incinération, lequel jardin fait de la nature le lieu d’une mémoire plus abstraite pour le défunt. Au Père-Lachaise, on observe depuis plusieurs années l’apparition d’une véritable oasis de biodiversité dans l’espace urbain.

Sacraliser le nature

Le poète Charles Baudelaire, qui parlait de la nature comme d’un temple, rappelle le parallèle existant entre le créateur et la création. Le siècle des Lumières a vu naître l’épanchement romantique sanctuarisant la nature, qu’illustrent les parcs et jardins à fabriques – constructions ornementales aux formes diverses, parfois extravagantes -, à l’exemple du Désert de Retz, dont le parcours évoque différentes cultures et courants de pensée. La sacralisation de la nature renvoie ici aux sacralités immanentes liées aux forces de la nature dans le Paris antique, au rôle fondamental des jardins intérieurs des cloîtres au sein des abbayes rurales et urbaines au Moyen Âge, ou encore à l’époque contemporaine comme l’incarne le jardin-forêt de la Bibliothèque nationale de France conçu comme le jardin d’un cloître. Depuis quelques décennies, cette nature est toujours partie prenante du paysage de la métropole parisienne, où elle revêt des formes de sacralités nouvelles. Dans nos sociétés modernes, le sport, la musique ou les arts visuels ont acquis un caractère sacré. Malgré tout, les espaces naturels sont sans doute ceux qui s’apparentent le plus au sanctuaire inviolable (temenos), à l’exemple de l’île d’Herblay sur la Seine, qu’aucun pont ni passerelle ne relie aux rives du fleuve. L’être humain y trouve une expérience qui naît à la fois de son appartenance à la nature, mais aussi à sa radicale séparation d’avec le cours de son existence.